Garance: mon résumé d'amateur

3.7.2025 Récapitulatif de mes apprentissages de teintures à la garance

A ce jour, cette très longue et lourde page récapitulative inclut tous les brouillons depuis 2014, mais il manque des liens, des photos, des bouts de phrase. Bientôt, elle sera finalisée et structurée en un pdf interactif, le fascicule nr 8 de Slow-dye: teintures naturelles pour les curieuses et les flemmardes

Sommaire: Intro - Extraction du colorant au fouet - Autres méthodes testées (Garance sur coton selon C. Leigh - Technique à froid (cool dyeing) de Nest Rubio - Teinture en extraction alcaline - Teinture en monobain acide - Liles) - Violet de garance et fermentations à froid: tapis anciens en Turquie - mes essais - fiches/projets - rouge de garance en bouillon max'?

Pour les geeks: Faux pourpre historique chez Micky Schoelzke - Le rouge d'Andrinople chez Catharine Ellis (turkey red)

On ne peut vraiment traiter de "la" garance. Non seulement, sa qualité dépend du terroir, de l'âge de la plante et de son traitement en amont, mais on en utilise deux types: la garance des teinturiers (garance Tinctorium ou garance T dans mes notes) et la garance cordifolia (ou à feuilles en forme de coeur, ou indienne - garance C.) . La première doit être gérée avec finesse: montée lente en température; la deuxième, en revanche, ne produit pas de bruns si on la laisse bouillir. Elle me donne de plus beaux rouges que la tinctorium (même source), mais elle ne produit que des bruns si je combine indigo/cordifolia. Raison pour laquelle j'achète aussi de la tinctorium: ses orangés rouges deviennent grenat dans la cuve d'indigo. J'achète les deux sources chez Michel Garcia.

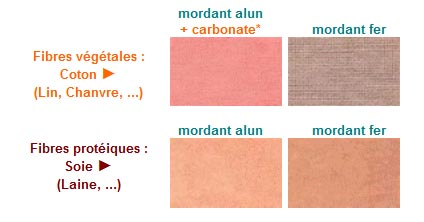

Les tons classiques:

extrait de garance rouge chez colorants-naturels.com

extrait de garance standard chez colorants-naturels.com

Il y a de nombreux colorants dans la plante, c'est l'alizarine qui donne les rouges (celle qui est précisément difficile à solubiliser et qu'on a rapidement synthétisé fin du XIXè siècle).

On dose de 35% à 100% de PDF (corail à rouge brique). Catharine Ellis et d’autres teignent à 200% PDF . Il faut tester chez soi, refrain connu (qualité de l'eau, de la garance, de la fibre...). Si on veut une belle réussite pour commencer, abordez la teinture par du coton mercerisé, il prend toujours mieux les couleurs.

Même si on peut sous-doser l'alun pour d'autres tons, il semble que, pour la garance, il FAUT 20% d'alun si on veut des tons forts.

Pour les tons forts, je rend plus rouge par un post-bain dans un reste de cochenille ou de bois du Brésil.

Je ne donne pas d'exemple avec des extraits, car je ne les utilise pas.

Avec un post-bain de cuivre: rouille foncé; post-bain de fer: brun; post-bain d'indigo: grenat pour tinctorium et brun pour cordifolia.

En combinaison avec du bois jaune ou de la gaude: oranges et corails.

On peut prévoir un mordançage à 24% d’alun pour la garance et 8% de crème de tartre, comme on le lit dans le Cahier de couleurs de Janot, par Dominique Cardon (chapitre « garance »), mais la plupart des auteurs se limitent à 20% d'alun de potasse (la moitié pour du sulfate pur).

37.jpg)

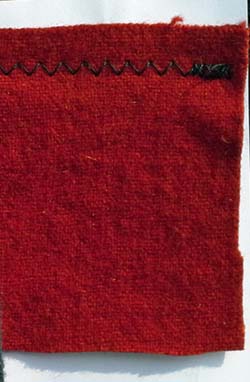

garance cordifolia selon procédé ci-dessus (sur laine mérinos) - rouge moins cerise que sur mon écran

Sur la cordifolia, lire chez Catharine Ellis: Madder Roots, Harvest, and Comparisons/ (2019) ou Digging Deeper into a Single Dye – Madder (Rubia cordifolia) - 2016.

Image du blog où elle compare plusieurs sources, moulinées. "Garance moulinée à 50 % PDF sur coton avec impression de mordants. De gauche à droite: Rubia tinctorium de mon jardin, Rubia tinctorium de France, Rubia cordifolia d'Inde (Maiwa). Notez les violets obtenus à partir du tinctorium avec un mordant de fer.

Ce n'est qu'en 2014 que j'ai appris la procédure correcte lors d'un stage avec Michel Garcia. Primo, je mordançais mal à l'acétatalun: je chauffais, ce qui dégrade la solution; secundo, je conduisais mal mon bain de garance. J'ai obtenu un superbe rouge sur du lin sans trop bricoler: simplement la bonne dose de garance en poudre (cordifolia 50% PDF ) additionnée de 10% de noix de galles en poudre, une montée lente à 60°C puis un vrai chauffage jusqu'à 80°C pendant dix minutes.

photo tissu lin en question (un test sur les polychromatismes en un seul bain) - j'ai retesté chez moi, pas pu reproduire. j'ai dû mal noter, il doit s'agir de 150% de cordifolia.

Lorsque les garancées sont trop oranges à mon goût, au sortir de la teinture, je trempe dans un bain alcalin pour tirer vers les rouges. Je laisse sécher un jour. Je rince rapidement dans un bain vinaigré pour revenir au neutre. Le ton ne change pas. Ou je fais un post bain de bois du Brésil.

Ensuite, je laverai au produit neutre (liquide vaisselle, typiquement chez moi), lors de mon bouillon post-teinture collectif.

Fin de bain: voir billet ad hoc "les bains épuisés" (laques).

Notes de stage 2014 chez Michel Garcia. L’ajout ou non de craie à un bain de garance dépend de la provenance de celle-ci. Si la plante a poussé sur un sol calcaire (comme dans le Lubéron) elle sera différente de la garance du Jura, par exemple. C’est pour cette dernière qu’il faut rajouter du calcaire, puisqu’en terre elle n’a pu capter les ions calcium. Doses à rajouter : 1cc de craie pour dix litres. Illustration historique: le teinturier Hausmann pratiquait à Rouen ; et a dû changer sa pratique lorsqu’il a déménagé à Colmar (garance non calcique).

Retenir que la purpurine de la garance est soluble dans les acides ; l'alizarine dans les bases.

Mes notes stage 2011. La garance européenne tinctorium contient de l’acide rubéritique, qui est de l’alizarine liée à deux sucres. Si on chauffe trop fort et trop vite, on casse les sucres et on rend l’alizarine insoluble. Il faut donc savoir transformer au bon moment.

Extraction du colorant au fouet

J'ai appris dans les tutos en ligne de Michel Garcia qu'on peut fouetter dans l'eau avant cuisson les matières sèches, du moment qu'elles sont en poudre fine - ce qui extrait plus vite le colorant: on fouette au fouet électrique, pendant 5 minutes, ce qui équivaut à une précuisson. Comme, dans notre domaine, on maintient des traditions vivantes, on a parfois le défaut de garder les techniques des anciens, sans penser que nous avons désormais à disposition des outils bien pratiques, comme un fouet électrique. Je retrouve ici le même principe qu'en cuisine pâtissière: la réussite semble hors de portée des débutants, tant les tours de mains sont complexes. Et pourtant! Si l'on tire parti d'un fouet ou d'un mixeur électrique, la réussite d'une crème anglaise, par exemple, est à la portée des plus novices.

Michel Garcia est très attentif à l'écologie: en moulinant finement et en fouettant, on utilise certes des outils électriques, qui ne conviendront qu'aux écolos fluo dont je suis, mais on consomme moins d'électricité qu'à cuire pendant une heure. On peut utiliser la technique pour tous les colorants.

Procédure "retour vers nos racines avec des outils modernes": j'extrais les jus d'abord en fouettant avant de cuire. C'est dans la vidéo nr 3 de Michel Garcia que j'ai appris cette procédure:

- Il mixe 200g de poudre avec de l'eau froide jusqu'à une texture de boue (avec de la cordifolia, on peut utiliser de l'eau bouillante)

- Il filtre dans une étamine en pressant au maximum

- Il le refait trois fois ; l'eau contient les bruns orangés

- Il récupére ce jus multiple, il y ajoute 10% acide citrique et 10% tannins PDF pour un monobain acide ou il le garde tel quel pour un bain classique sur laine alunée

- Il y cuit la laine pendant 45 minutes pour un résultat bien dense (mais orangé pour le monobain puisqu'acide)

- Il reste dans la pulpe de l'étamine le pigment carmin. Il en tire le pigment - voir page ad hoc.

Tous mes écheveaux laine/soie sont mordancés à l'alun (10 à 20% PDF selon que j'utilise le sulfate d'alun pur ou l'alun de potasse) et à la crème de tartre (moitié de la dose). Ils ont maturé à l'atelier pendant quelques jours après alunage. Juste avant de teindre, je les rince pour éliminer le trop plein d'alun, qui contaminerait le bain. Le coton et le lin sont mordancés en AA. juste avant le bain, je les neutralise dans un bain avec 1g de percarbonate de soude par litre, que j'ai d'abord fait fondre dans de l'eau très chaude.

- La garance donnera son meilleur si elle est broyée finement. Si la garance n'est pas fournie prébroyée, je le fais au blender.Facile d'emprunter à un ami un blender de cuisine puissant. J'utilise la marque Omniblend, une version bien moins chère du Vitamix si connu en cuisine alternative .

- Je verse la garance dans un seau assez haut (ça va gicler!), j'ajoute de l'eau tiède pour la garance T ou de l'eau bouillante pour la garance C.

NB. Je fais pareil pour la cochenille, la gaude, la campêche, etc. - Je fouette au fouet électrique pendant quelques minutes, la garance donne ses premiers jus.

- Je filtre dans une passoire doublée d'un bout de polyester, je presse des deux mains (gantées pour la version eau bouillante) ou à l'aide du plat d'une cuiller à soupe. Je récupère le premier jus.

- Je repasse le contenu sec dans le seau (point 3). Je recommence deux fois.

- Je garde le nouet, que je laisserai dans le bain, séparé des fibres par un carreau de céramique de récup'.

- En eau calcaire, je ne rajoute rien à ce bain composé des trois jus de garance. En eau adoucie, je rajouterais une cuillerée de craie.

- Je rajoute toujours une belle poignée d'infusettes de thé noir épuisées (MG ajoute 10% d'acide galllique)

- Je peux maintenant teindre l'écheveau dans ce bain:

garance C. pendant 30 minutes à frémissement

garante T; une montée lente à 60°C puis un vrai chauffage jusqu'à 80°C pendant dix minutes. - Souvent, je procède en marmite norvégiennexx.

Autres méthodes testées

Méthode Carol Leigh à froid * * Technique à froid (cool dyeing) de Nest Rubio * extraction alcaline à la Jenny Dean - monobain acide à la Garcia

Je fais un résumé des autres techniques qui m'ont réussi pour obtenir des tons denses avec la garance - les 3 premiers de beaux rouges, le dernier de l'orangé (normal, puisqu'acide). Au final, en 2025, je n'utilise plus que le rouge de Plictho, pour toute fibre. Avec le reste du bain, je prépare une extraction alcaline de 4 à 5 jours.

Garance sur coton selon C. Leigh

Je teste la recette de Carol Leigh pour un rouge franc de garance sur cellulosiques. Belle prise de tête, j'ai testé une seule fois. Leigh mordance à l'alun/tanin/alun. Je me permets d'adapter en acétate d'alumine (AA) à la Garcia, ce qui évite cette longue procédure. En outre, bizarre suite de procédés: il faut commencer par les tanins, qui vont piéger l'alun (et pas l'inverse). Elle n'ajoute pas de craie au bain.

Je résume en français, adapté en AA:

- mordancer la fibre en acétatalun, laisser sécher à coeur

- tremper les racines une nuit dans de l'eau

(NB j'ai appris chez Michel Garcia qu'en poudre,, la garance est bien plus donneuse - si je reçois des racines, je mouline au blender surpuissant) - les faire frémir une heure

NB pas de montée lente? - Jeter le jus orange ou le garder comme autre bain de teinture (ce sera un pied d'autre rouge?)

- Refrémir une heure, rejeter le jus

- Si encore orangé, refrémir une heure, rejeter le jus

Les rouges se trouvent dans le troisième ou quatrième jus

NB Voir résultats des trois premiers bains ci-dessous . - Fixer la fibre bien sèche en bain de son

- La déposer dans ce quatrième jus, avec ou sans les racines dans le bain de teinture, à 70°C pdt 1h30

- Puis monter tout doucement en 30 minutes à 90°C.

- Laisser refroidir dans le bain (pourquoi? ce n'est pas de la laine...)

- Faire sécher et oxyder à l'air pendant un jour

- Tremper dans un bain basique ou frotter au savon de Marseille pour rougeoyer plus

- Rincer, sècher définitif

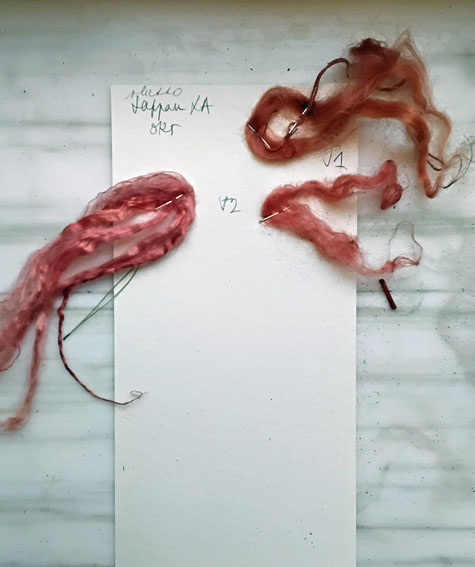

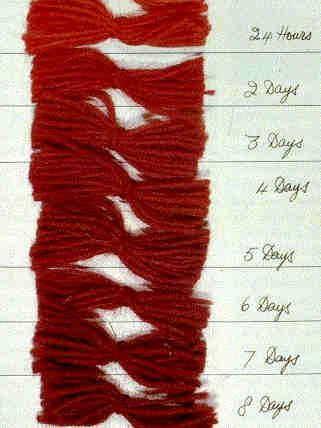

Technique à froid (cool dyeing) de Nest Rubio - garance broyée

Selon l'article (disparu du web depuis 2015, provenait semble-t-il d'un exemplaire de 1993 d'un magazine de filage américain) http://www.rugreview.com/13-3nest.htm: Je mets l'auteur au féminin. Pas vu de photo.

- Elle laissait macérer la laine à froid dans l'eau et sulfate d'alun (25%) pendant 30 jours (pourquoi autant et si long ?).

- Puis elle rinçait soigneuseument la laine et la plongeait dans de l'eau et de la garance (100% PDF ), garance qui devait être concassée mais non en poudre (faute de quoi elle donnerait trop vite sa couleur).

- Elle le faisait à peine chauffer (sur un poêle à bois, à 40°C), mais gardait cette température plusieurs jours.

- En fin de processus, essorer délicatement la laine, ne pas la rincer. La laisser sécher 1 jour avant de la rincer.

(copie d'écran de ma lecture de l'article)

Rubio a testé la tenue du bain à 25 30 et 40°C et les durées de trempage sur plusieurs jours. Résultat toujours orangé, mais nettement bien pris. Pour l' »équivalent du résultat à 40°C, quand elle restait à température ambiante, tripler la durée. 9 jours à 25°C pour avoir la couleur de 3 jours à 40°C. Important de ne pas utiliser de couvercle, mais de rajouter régulièrement de l'eau pour couvrir les fibres. On voit que l'orange donne la place au rouge à partir du jour 7.

Ses résultats sur plusieurs jours;

Si j'habitais autre part qu'en Belgique, je le ferais dans un grand bocal en verre, exposé au soleil, pour atteindre 40°C. But zis is not california, n'est-ce pas ?

Teinture en extraction alcaline

Je tiens cette technique de Jenny Dean . Je l'utilise au principal pour laine et soie, un jour je testerai sur coton et lin. Abréviations: XA. Voir le billet de base "Extractions alcalines".

Je prépare un bain dans un seau rempli d'eau de distribution, que j'alcalinise aux cristaux de soude. Je vise un pH de 10. Si j'ai des cendres du feu, en hiver, je prépare d'abord une lessive de cendres.

Je verse la poudre de garance, sans nouet. Si je veux tester en cours d’extraction, j’ajoute les soies ou laines dans un nouet, et pas l’inverse.

Après 3 jours, je filtre à la passoire doublée d'un bout de polyester, puis:

- soit je ramène le liquide au pH neutre, je teins directement en chauffe classique. Je sais que je prends des risques de précipitation de colorant en jouant des pH ainsi, mais je demanderai un jour à Michel Garcia.

- soit je laisse en alcalin et je teins à froid, hors nouet (bé oui, il n’y a plus de matière dans le seau).

Après 36 heures,le ton est un beau ton orangé cuivré, plus rabattu que le monobain acide, même alcalinisé en post-bain.

Vers 2015 j’avais testé d’ajouter du son de blé dans l’extraction alcaline de garance, en copiant des techniques turques, transmises par un historien allemand (aussi extraction alcaline, de mémoire - il faudrait que je me relise "Violet de garance et fermentations à froid: tapis anciens en Turquie" - transféré ci-dessous) ). Je n'ai pas noté, pour une fois, mais j'ai le souvenir d'un ton bien franc avec le son de blé. J’en ai encore un grand sac, acheté à la coopérative agricole, je referai ça la prochaine fois.

J’aimerais savoir l’effet réel : apport de phosphates ? effet ? ou impact sur la fermentation et la libération de certains sucres ? Question nr 2042 pour Michel Garcia, lors d'une éventuelle consult en ligne.

A chaque bain de garance, pour laines ou cotons, j'ajoute des infusettes de thé noir que je garde de jour en jour, séchées. Le thé contient des tanins. Les tons me semblent plus riches que sans.

Teinture en monobain acide

Pour des laines et soies non mordancées. Recette adaptée de la méthode de Michel Garcia en version slow-dye. Pour 100g laines et soies non mordancées. Voir le chapitre ad hoc

- Verser dans un seau 3 litres d’eau bouillante du robinet, 10g d'extrait gallique, 100g de laine lavée mais non mordancée, 100g de garance en poudre, 10g d'acide citrique

- Emballer la laine (ou à l’inverse la garance) dans une poche de nylon, pour éviter de devoir passer des heures à épouiller la laine des débris.

- La laine sort d'un bel orangé de feu, profond. Rincer, sécher. Laver avec un détergent laine (neutre).

Nuancer les tons

- Passer ensuite la laine dans un long bain d’indigo en cuve 123 (fiche suit) pour un beau grenat. Rincer. Sécher. Rincer dans un bain vinaigré, pour revenir à un pH acide.

- Pour carminer la fibre après teinture, tremper dix minutes la laine dans une eau additionnée de quelques cristaux de soude. Rincer. Sécher au moins 24 heures. Rincer dans un bain vinaigré, pour revenir à un pH acide.

- Laver les racines.

- Les ébouillanter deux fois pendant 1 à 2 minutes,

- filtrer, récupérer le jus jaunâtre qui servira pour des tons plus corail.

- Après ces deux filtrages, mettre les racines dans de l'eau calcaire . Ajouter la laine en protégeant soit la laine soit la garance par une mousseline (chez moi: un nylon de récup').

- Laisser cuire sans bouillir .

- Laisser macérer à cette température jusqu'à obtention de la couleur voulue, en général pendant 45 à 60 minutes

- La température ne peut pas dépasser 40°C pendant tout le processus, depuis le mordançage jusqu'à la fin de teinture.

- La température extérieure doit être de 30°C (été turc), pour amorcer la fermentation - ce que nous pourrons simuler ici avec nos techniques de Slow Dye.

- Mordancer la laine dans un jus de fer de 2 à 10%, à moins de 40°C.

- Déposer la laine ensuite dans un bain de garance, avec du son de blé et du levain. Laisser fermenter cinq à six jours, sans chauffer. Ne pas dépasser 40°C (on peut imaginer qu'hors chauffe,on n'y arriverait pas; vérifiez la température des bains de teinture solaire, ça monte haut!).

Mes commentaires: la garance, riche en sucres, fermenterait seule avec le son de blé; le levain accélère probablement le processus. J'imagine qu'on pourrait ajouter du petit lait si l'on fait son fromage (aussi riche en bactéries de fermentation)

- Pour du violet : laisser 2 jours dans un bain froid à base de lessive de cendres

- J-3 à J-5. Verser dans un seau à couvercle 3 litres d’eau bouillante du robinet (+- 50°C), 50 g de racine de garance broyée finement, 1 cuill. s. de cristaux de soude dilués au préalable dans un fond d'eau chaude.

- Poser rapidement le couvercle.

En été: placer au soleil; en hiver: placer près d'un radiateur. L'extraction alcaline fonctionne aussi à température ambiante, mais dure un peu plus longtemps.

- Chaque jour, vérifier que le bain reste à un pH de 9 à 10 minimum.

Sinon ajouter des cristaux de soude dilués au préalable dans de l'eau chaude. - Jour J. Après 2 à 5 jours, quand le ton semble convenir, filtrer le jus au travers d'une passoire doublée d'un linge. Récupérer le solide pour recommencer une extraction alcaline plus faible.

- Ramener le jus à un pH neutre à l'aide de vinaigre (pH 7 environ).

- Faire chauffer le jus en casserole, avec la fibre, pendant 40 minutes à environ 60°C, en remuant le plus souvent possible.

- Essorer et rincer la fibre, la sécher. Laver avec un détergent neutre dans le cas de la famille laine ou au savon de Marseille dans le cas de la famille coton.

- Verser dans un seau à couvercle 3 litres d’eau bouillante du robinet, 50 g de racine de garance broyée finement, 1 cuill. s. de cristaux de soude dilués au préalable dans un fond d'eau chaude

- Emballer la fibre dans une poche de nylon lâche.

- Poser le couvercle.

En été: placer au soleil; en hiver: placer près d'un radiateur. L'extraction alcaline fonctionne aussi à température ambiante, mais dure un peu plus longtemps.

On peut secouer de temps en temps le seau si on a le temps. - Surveiller la montée de couleur après 24h, 48h, 72h

Chaque jour, vérifier que le bain reste à un pH de 9-10 minimum.

Sinon ajouter des cristaux de soude dilués au préalable dans de l'eau chaude. - Dès que le ton voulu est obtenu, sortir la fibre. Rincer, sécher.

- Laver avec un détergent neutre dans le cas de la famille laine ou au savon de Marseille dans le cas de la famille coton.

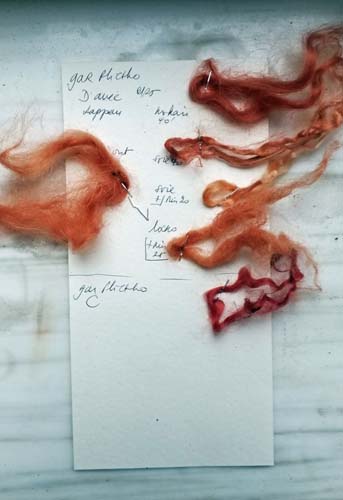

- dans eau bouillante (eau de distribution non calcaire, via adoucisseur + 1 cuillerée de craie) . Je n'ai pas compté le dosage de mèches (une poignée) et de garance (une cuillerée à café?) - gardé le bouillon fort. Pas mis les infusettes de thé comme d'habitude, ou toute autre source de tanin.

- Dès le premier bouillon, le ton de la laine était d'un très beau coq de roche/orangé - sorti une partie des locks à minute 10, 20 puis 45 (voir photo nr 1).

- Laissé bouillir tout le long.

- Laissé le reste dans le bouillon toute la nuit, hors feu. J'ai passé la moitié de chaque échantillon 1/2 h en bain alcalin (idem en bas sur photo en annexe).

- J’avais ajouté par curiosité un fil de coton mordancé, au milieu de la cuisson. Pas très foncé, mais au moins pas de trace de brun.

- dans l'eau déminéralisée tiède, sans craie, avec des infusettes de thé noir épuisées (ajout de tanins, ce que je fais quasi toujours avec les quinones pour un ton profond).

- J'ai acidifié au vinaigre jusqu'à pH 4 (me rappelant que l'alizarine se révèle en acide, juste?). J'ai poussé au bouillon puis ajouté à ce moment-là 60% PDF de la même garance. Dès le premier bouillon, le ton était brun. Au final, laine rouille clair.

- J'ai délibérément joué sur plusieurs variables: tanins, craie, pH, eau déminéralisée, laine dans le bain avant même de chauffer – 5 variables ! Je ferai le tri après.

- Sappanwood: je n'en aurais pas acheté vu sa réputation de couleur fugitive, mais j'en ai reçu un très vieux lot +-1985, d'une amie. J'ai lu chez Cardon qu'en synergie avec des teintures stables, les bois rouges ne sont plus aussi fugitifs, je fais l'essai avec garance.

J'espérais obtenir du plus rouge franc, moins oeil d'orangé que le premier. OK sur coton, pas sur le reste, où c'est franchement cuivré, superbe mais cuivré. - Mohair: sans crème de tartre.

- Mélange de fibres: je voulais voir s'il y a sélection de prise de ton selon fibre. Clairement le coton a pris plus de rouge, le mohair plus d'orangé. La 2è soie, entrée avant-dernière et à 60°C, semble n'avoir pris que du coq de roche léger. Ravissant mais léger en densité si je compare à la mèche, entrée plus tard encore.

- Post-bain alcalin: comme le test C., aucun changement de couleur en 30min de post bain alcalin à pH9.

Lors d'un stage chez Valentine Donck en 2015, on avait teint en monobain acide de garance du feutre de laine. Je n'ai pas noté les dosages, mais je n'obtiens pas ce rouge franc ici, j'obtiens plus orangé. Je devrais réessayer avec de la cordifolia.

Beau rouge cerise sur étamine de laine avec monobain acide de garance.

Liles

Dès le début, j'ai lu avec attention le livre de Liles, en anglais; je le consulte encore souvent. De très larges extraits sont disponiibles sur googlebooks: 19 pages sur la garance, régalez-vous! Il utilise parfois 50% parfois 100% de garance, surdose souvent avec de l'alizarine de synthèse (il aime la chimie pure...). Souvent, il sature le ton rouge avec 60g de bois de Brésil pour 500g de fibres. Les recettes diffèrent bien sûr selon la fibre.

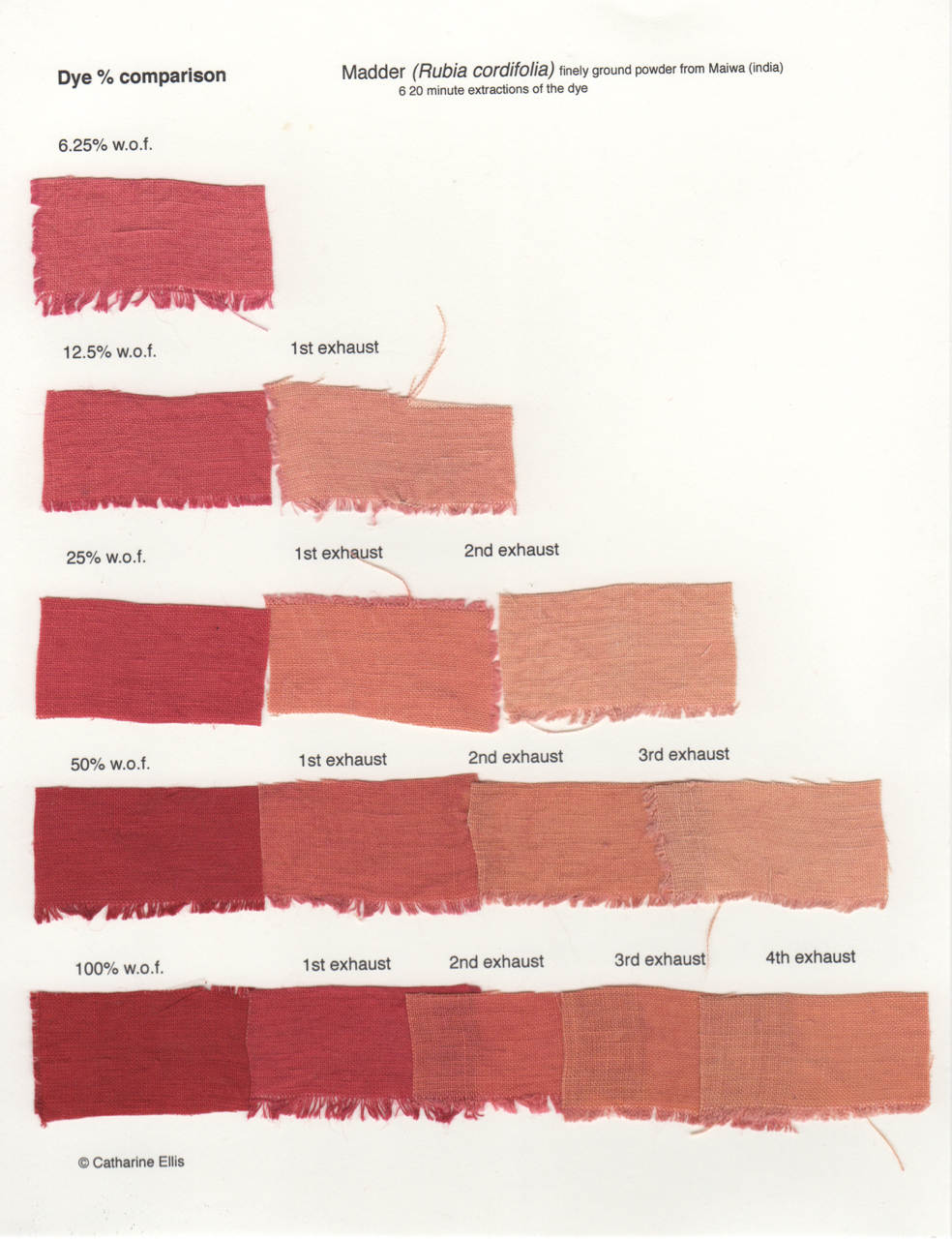

Autres

Catharine Ellis extrait à chaud, pendant 20 minutes, plusieurs fois (jusqu'à six). Sans agiter, apparemment, comme on le voit chez Garcia. Elle ne teint qu'avec l'extraction, et ne laisse pas la plante dans le bain de teinture. Voir par exemple ses tests dans Digging Deeper into a Single Dye – Madder (Rubia cordifolia) - 2016, qui donnent envie de suivre sa procédure. On dirait que le vieux conseil de "toujours" garder la garance dans le bain est obsolète et que sa technique d'extraction multiple est parfaite pour capter le rouge.

cliquer sur la photo pour atteindre la page de son blog. Wof = PDF. Exhaust = bains successifs.

Sur le forum Tricofolk, Sandrine donne la recette qu'elle a adaptée: après les rinçages, elle chauffe la garance à 40°C pendant 20 minutes. Elle la transfère dans une mousseline. Puis elle y cuit la laine 1h à 40°C. Elle termine par un lavage au savon marseille pour aviver le rouge. Je n'ai eu que des briques avec cette technique, peut-être parce que l'eau chez Sandrine est acide, selon ses dires.

Chez Riihivilla :

voir le détail de la technique de teinture de garance à froid que pratique

Leena depuis 2009 - redécouvert la technique de garance à froid de Rubio? Elle trempe la

laine mordancée alun (sans crème de tarte, pour un beau rouge) dans un bain

de garance qui a macéré une nuit. Elle maintient la température à près de

30°C pendant une semaine (pas plus de prise de couleur en un mois, selon

elle), en laissant la garance dans le bain. Remuer de temps en temps. voir aussi http://riihivilla.blogspot.fi/2009/06/cold-dyeing-with-madder-krapin.html

Eléonore : « j'ai obtenu deux rouges très appuyés (un vermillon et un carmin) avec les racines sèches que m'a donné une amie. J'ai juste fait gonfler les morceaux dans du vinaigre pur, car la garancine s'extrait à l'acide et rajouté l'eau que quand le processus semblait terminé. Le brin le plus vermillon est juste sorti du bain acide sans autre traitement après. Le plus carmin a été nuancé à l'eau ammoniaquée. » (Eléonore ne teint que des laines).

Je n'ai pas testé les recettes de Karin Delaunay, car ses tons sont tous orangés cuivrés. Je cherche un rouge.

Dans ses livres, Jenny Dean partage sa recette pour un vrai rouge de garance.

Pour les cellulosiques, Catharine Ellis propose de procéder en tanins/alun d'abord: bain de tannins galliques de 1 à 2 heures, rinçage, séchage, avant le bain d'AA. On ne peut pas sauter l'étape de séchage, sinon les tanins "bougent encore un peu" (façon de s'exprimer imagée) et vont se lier avec l'alun au lieu d'aider à la fixation de la couleur quand le tissu le demandera.

Violet de garance et fermentations à froid: tapis anciens en Turquie

Dans son formidable ebook "Fibres, couleurs et fils" (en allemand),Ulrike Bogdan relate le travail du docteur Manfred Bieber sur les teintures de tapis anciens turcs. Sur le site de Bieber, on trouvera le résumé de son intervention lors de la 7eme conférence internationale sur les tapis orientaux (Hambourg-Berlin, juin 1993). Son travail technique, illustré par ses photos microscope, a consisté à vérifier sur des tapis anciens si les couleurs avaient été communiquées à la laine par fermentation ou par bouillon. Il démontre que les teinturiers utilisaient en partie la fermentation.

Il se réfère aux investigations au Moyen Orient de V.G.Moshkova entre 1929-1945. Cet auteur citait à plusieurs reprises les procédés de teinture à froid tels que les utilisaient à l'époque les artisans rencontrés. Cela fait sens si l'on sait à quel point la chauffe leur coûtait cher en recherche de bois...

Je traduis: "Ils cuisent de la farine de mil à l'eau, ajoutent une poignée d'alun, laissent macérer cinq jours. Ils y ajoutent la matière et laissent encore macérer dix jours. Ce n'est qu'alors que la teinture à la garance peut commencer. "

Le dr Bieber a conduit de nombreux tests, entre autres sur la résistance lumière.

photo de laine teinte au nerprun, après un an d'exposition à la lumière du Sud, à Istamboul:

en haut, teint par leur "fermentation", (ou macération?); en bas: teint classique

Il cite une technique turque ancienne pour obtenir du violet de garance sur la laine. On sait à quel point le fer peut abîmer cette fibre, mais sachant l'état de conservation de ces tapis anciens, on peut imaginer que la procédure à froid les protège. Pourtant, le docteur Bieber cite des pourcentages de 2% (déjà bien supérieur à la norme) à 10% (ce qu'aucun teinturier actuel n'oserait).

Pour du violet de garance selon la technique turque à froid (gauche sur la photo, chez Bieber)

A haute température la pseudopurpurine est transformée en purpurine, ce qui empêcherait l'apparition du ton violet. Ce procédé n'est pas efficace sur la soie, selon le dr Bieber; fibre pour laquelle il utilisera de l'alun et de la cochenille.

Il communique ses nombreux tests des eaux locales en Turquie, son pays de prédilection pour la défense du patrimoine.

Aussi quelques tapis anciens à fonds noirs

Ses tests sur laine avec indigo et combinaison "garance fermentée" puis indigo. Toujours à quasi-froid, pour éviter les dégâts du fer sur la laine. Le bon docteur Bieber vérifie tout au microscope.

Mes essais

Mohair

Des écheveaux chevreau/soie, mordancés à 24% alun 8 CT, sont tous déposés en même temps dans le bain, mais prennent des tons un peu différents.

A. J’en ajoute un en cours de route, après 15 minutes de cuisson pour les autres, il sort plus clair, ce qui me semble évident. Je module ensuite son ton orangé dans le reste de bain de campêche : au lieu de tirer vers les bruns, ce que j’aurais imaginé (orange et bleu violet donnerait brun), le ton vire plus rosé. Va-t-en comprendre. Alors que le bain de campêche est de pH neutre...

B. Un écheveau chevreau/soie est resté dans le bain de mordant A24-8. Fausse manœuvre (encore une !), un peu de teinture du bain de garance y tombe pendant que j’essore. J’oublie le bain. Le lendemain : l’écheveau est d’un beau coq de roche doux, une merveille. Avec si peu de teinture !

A première vue, les tons ne sont pas différents à 24% d'alun qu'à mes 10% classiques.

12.jpg)

Tout à gauche en garance: coq de roche doux, dans un bain épuisé de chez épuisé. Puis les échevaux de chevreau/soie en garance cordifolia A25-8 . A droite, les chevreau/soie A25-8 en cochenille 15-20%

Divers au fil des ans

du coton catami garance

filés main mohair en garance cordifolia

filé main mohair en garance bain nr 2

bourrette de soie en garance tinctorium bain nr 2

laine 2000m/kg merinos garance bain 2

laine 3300m/kg merinos garance bain 2

laine 3300m/kg merinos garance cordifolia extraction minute

ruban de mohair en garance cordifolia bouillon classique - postbain alcalin - le petit morceau noué: trempé dans un jus acide après un jour, le ton n'a pas changé. Ouf!

BFL en garance cordifolia bouillon classique - photo trompeuse: le résultat est rouge

BFL blond et fin de garance. Photo trompeuse: les jeux de couleurs entre brun clair, gris, violacé et rose sont un enchantement. On dirait que j'ai teint à l'orcanette.

alpaga en garance poudre filtrée - semibouillon bain 1 et bain 2

"semi-bouillon": j'ai laissé la fibre 2 heures dans le seau de jus bouillant, bien couvert. Sans chauffer.

toison alpaga en garance poudre filtrée non chauffée + au-dessus: la même en bain d'indigo = beau grenat

garance poudre filtrée sur mohair puis laissé en semibouillon

gauche: bain 1 et bain 2 - droite: locks de Weynsleydale en bain 2 le lendemain (fermenté?) en haut; fin de bain en bas (encore humide)

Fiches - projets

Fiche tuto. Teinture en rouge de garance pour tissus. Extraction alcaline puis teinture classique.

Selon une recette de Jenny Dean. Ici on extrait la couleur pendant quelques jours, dans une solution alcaline; puis on filtre le jus et on teint la fibre au bouillon, en version classique - ce qui permet un bel unisson sur les tissus. En teinture d'écheveaux, on peut procéder autrement, voir fiche suivante.

Timing: de 2 à 5 jours, sans surveillance

Temps effectif: prévoir 5 minutes de travail au départ et chaque jour; puis 40 minutes le dernier jour.

Le bain devient une "cuve" dans la mesure où on peut le garder de longs mois, sans moisissures ni fermentations (à un pH si alcalin, ça se comprend). La macération peut être maintenue plus longtemps que quelques jours, sans grand souci (pensons aux distraits et aux débordés).

Recette pour 100g de fibres, de toute famille (laine ou coton)

Les fibres seront idéalement mordancées. Elles auront été lavées avec soin, quelle que soit leur forme originale.

Matériel: seau à couvercle ou casserole de 5 litres et, indispensable, des languettes pH.

Fiche tuto. Teinture en rouge de garance pour écheveaux. Extraction-teinture alcaline

Selon une recette de Jenny Dean. Ici on extrait la couleur et on teint la fibre simultanément. Cela ne convient pas aux tissus, qui en sortiraient bringés.

Timing: de 2 à 5 jours. Prévoir 5 minutes de travail au départ et 5 minutes au "dépotage'" - soit de 24 à 100 heures sans surveillance.

Recette pour 100g de fibres, de toute famille (laine ou coton) à condition qu'elles ne soient pas en tissu: toison, ruban/mèche, fil.

Ce procédé fonctionne aussi pour les cellulosiques, mais uniquement en fil. Si vous laissez des tissus trainailler deux jours dans un seau, il n’y aura pas un bel unisson. Ce sera joli, mais taché à la mode eco-teinture.

Les fibres seront idéalement mordancées. Elles auront été lavées avec soin, quelle que soit leur forme originale.

Matériel: seau à couvercle ou casserole de 5 litres et, indispensable, des languettes pH.

Laines et soie: ajouter du vinaigre dans l'eau de rinçage, après avoir lavé et séché.

Je n’ai pas observé que la laine soit rêche ou abîmée après cette teinture, mais il ne faut surtout pas chauffer.

Nuancer les tons

Variante bordeaux. Pour foncer le ton, tremper ensuite la fibre 10 minutes à 1 heure dans un bain de fer froid (à maximum 2% de fer par rapport au poids de la fibre). Ensuite, rincer la laine, la tremper dans un bain de craie pour adoucir le traitement qu’on vient de lui faire subir.

Variante orange de feu. 1 heure avant la fin de la teinture, le jour 3 ou le jour 5, ramener le bain à un pH acide en ajoutant du vinaigre (beaucoup!), jusqu'à un pH de 5. La garance donnera alors des orangés de feu ou adoucis, selon la dose de garance que vous aurez utilisée ou qui restera si vous l'utilisez en second bain.

Du rouge de garance au bouillon max'?

Est-il possible d'obtenir du rouge de garance sur laine en bouillon max'? Oui! Merci à Debbie Bramford, qui a retrouvé une technique dans le Plichto de Rossetti, dont je me risque à trouver une hypothèse de focntionnement - aussi un petit encart sur la recherche de faux pourpre par Micky Schoelzke

On sait qu'on peut faire bouillir la garance "cordifolia" (indienne, à feuilles en coeur), mais c'est principalement la garance tinctorium qui est vendue par chez nous. Or, celle-ci ne peut pas bouillir, nous dit-on. Dans une vidéo sur YT, Debbie Bramford, teinturière en reconstitution historique (the Mulberry Dyer), montre comment elle a produit un beau rouge en faisant bouillir la garance commune. Elle s’est inspirée d’une source Renaissance (« le » Plictho de Rossetti), selon laquelle il est important de déposer fibre et garance **quand l’eau bout** et de garder le bouillon pendant 1/2 heure.

en gros, lors de cette démo+-25% PDF garance, tissu de laine, casserole en cuivre, bouillir 1/2 heure en remuant en permanence

Le résultat sur laine, après 27 minutes en franc bouillon: rien de brun, un beau rouge orangé

Avis aux novices: on peut déposer de la laine froide ou tiède dans un bain bouillant, sans souci. Les précautions: primo, s'il s'agit de laine fragile au feutrage, comme du merinos, il ne faut pas trop la remuer pendant le bouillon. Secundo, c'est au sortir du bain chaud qu'il faut être hyper précautionneux. A partir de 40°C les écailles s'ouvrent. Si au-delà de cette température, la laine revient au froid, les écailles s'entremêleront pour un beau feutrage... D'où le conseil habituel: laissez la laine refroidir dans le bain. Pour ma part, quand je suis pressée, je la transvase dans un bain de rinçage à 70°C minimum, que je refroidis petit à petit.

On se questionne sur les raisons d’être du rouge dans cette recette, là où on attendrait du brun (garance commune = bouillon est toujours brun selon notre équation commune). Les hypothèses vont bon train. Selon Micky Schoelzke, par courriel : « La clé c'est l'étape entre la récolte et l'usage à mon sens, très différente de ce qui est fait actuellement quand on achète de la racine de garance ». Merci à elle au passage d'avoir pointé cette recette par courriel, quand je discutais de sa recherche documentée sur le faux pourpre (fascinant travail, régalez-vous!).

Mon soupçon, que j'essaie de valider par des tests (sans prétention de chimiste): par mon ancien boulot en nutrition, je sais pourquoi on ébouillante les légumes avant de les congeler (ou même de les cuisiner) - c’est la même excellente raison qui me fait déposer les légumes dans le panier-vapeur après l’apparition de la vapeur et pas avant : des enzymes de dégradation des vitamines sont actifs entre 40° et 70°C. Si on jette les légumes crus dans l'eau bouillante, on contourne cette étape, les enzymes de dégradation ne seront pas activés. Si on les laisse cuire dès le début de chauffe (pensons pommes de terre déposées dans l’eau froide, plutôt que versées dans l’eau déjà bouillante), on passe par ce cap de perte de vitamines par voie enzymatique.

Serait ce la cas avec la garance, où des enzymes sont désactivés lorsqu’à la suite de Plictho et de Bramford , on dépose la laine et le nouet de matière *quand ça bout*?

J'espère pouvoir échanger avec Debbie Bramford ou d'autres personnes qui connaissent la recette, via le groupe fb Natural Dye Education (sur inscription. NB fin 2024, la cheffef m'a virée, je ne sais pourquoi, je devais trop mentionner le travail de Michel Garcia). Je poserai aussi la question sur le groupe francophone Teintures Végétales de Laines, Fibres et Matières Naturelles et, bien sûr, sur mon cher forum Tricofolk.

Je ne suis plus vraiment en session de teinture, je pique une tête de temps en temps à l'atelier, pardon dans la buanderie entre la cuisine et le bureau, quand je vais travailler. On est donc en période de "teinture plic-ploc" au gré du vent.

J'ai trouvé le pdf du Plictho de Rossetti via un dropbox - merci à l'internaute qui nous l'a partagé. Plictho signifierait "collection d'instructions"

NB juillet. Mon soupçon semble être le bon, après mes multiples tests

Mon test nr 1. Laine

Ce week-end, j’ai reproduit le test en me compliquant la vie, comme d’habitude.

Trois tests , sur de la laine alunée à 12% et 4% de crème de tartre (mon habitude, aurait dû être plutôt 20%) – des mèches pour A et C, du mérinos pour B – avec de la garance tinctorium en poudre (source MichelGarcia.fr).

NB. Je fais souvent des tests en mèches/locks weynsleydale ou en ruban, car je peux facilement en tirer une en cours de bouillon, pour évaluer le ton à minute 15 - 30 -45.

A/ laine weynsleydale

essai nr A: 25% PDF. En vert le minutage et si post-bain alcalin ou pas "alk." C'est en anglais car je l'ai fait suivre à Bramford, via un groupe fb.

B/ laine merinos en fil

Pas de photo, on sait ce qu'est le rouille. L'écheveau est parti en cuve d'indigo pour du brun.

C/ variante de A sur laine weynsleydale

En partant de mon hypothèse ci-dessus sur le travail enzymatique (je ne connais pas le détail, bien sûr, c’est de l’empirisme).

Différence avec le A, indiqué en caractères gras: pesé 60% PDF, j'ai laissé bouillir 10 minutes, le temps que les enzymes soient désactivés, puis j'ai baissé le feu, ça a frémi ensuite à 60°C environ. J'ai arrêté après 40 minutes, et j'ai laissé toute la nuit dans le bain, couvert.

Photo ci-dessous.

C échant. 1: à 60% de garance, sorti 20 minutes après le premier bouillon - la photo est trompeuse, il est plus rouge, mais c'est la densité de ton qui compte ici, à 60% pdf et 12% d'alun pourtant. En réalité, nos couleurs sur écran diffèrent. C'est une couleur très chaude, dense, rouge tirant sur l'orange, qui a à peine carminé après le bain alcalin (tiens?)

C: échantillon 2 après 40 minutes

. à gauche non lavé, à droite lavé (avec savon de Marseille) après oxydation d'une journée.

les tout petits bouts au milieu : en haut contrôle; milieu avec 2 post-bain alcalin froid 30 minutes : +- 0 effet ; bas post-bain 2 * 1 minute de cuve d'indigo 123 très épuisée - j'espérais un grenat puisque garance tinctorium.

DS/ garance sappan sur soie et mohair

Je projetais de refaire le C/ en changeant i) le type de laine: merinos ou mohair et ii) ajout de tanins de thé ou iii) alunage sans la crème de tartre. J'ai bien sûr changé d'avis en cours de route. Le résultat D est orangé sur mohair et soie; mais presque rouge (un peu brique) sur coton brut, teint en même temps.

En italique les variables par rapport aux tests précédents:

50g de garance T. pour 125g fibres = 40% PDF de toutes-fibres (1 écheveau de 50g coton AA, 1 peu de soie alunée 15%, une mèche de weynsleydale alunée 15%/crème de tartre 4%, 65g de mohair en ruban aluné sans crème de tartre).

Garance ajoutée dans bouillon fort, sans fibres, avec un verre de jus de sappanwood dense (préextrait à l'alcool).

Après 5 minutes, j'ajoute le coton et le mohair; après 10 minutes, je baisse le feu à 60°C; après 15 minutes j'ajoute la soie, après 20 minutes, j'ajoute la mèche. J'arrête la cuisson à minute 45, je laisse refroidir dans le bain 4 heures.

prélevé une partie des fibres teintes comme cité ci-dessus + à droite une mèche du plictho C d'avant-hier sur locks de Weynsleydale

de gauche à droite: mèche entrée dans le bain à 60°C à minute 25; soie idem; soie

et mohair déposés après le premier bouillon de garance - je ne retrouve pas le rouge franc. Est-ce dû à la technique D ou au type de fibre? (NB juillet: vérifié sur mohair, ça sort toujours orangé de feu). Est-ce l'effet du sappanwood?

Photo de mon carton d'archive, sans le coton, plus rouge (voir ci-dessous) - NB les tons sont moins denses, la photo exagère un peu:

tout en bas,un brin de mèche en plicthoC, plus rouge

DS' garance sappan soie/coton et coton 8/2

J'appelle DS' le bain restant du plictho D d'avant-hier (au sappanwood), que je réchauffe au bouillon fort et dans lequel je dépose un écheveau léger de soie/coton FB (Francis et Bart) et l'écheveau de coton 8/2 de Venne qui a déjà été teint avant-hier dans D, que j'ai rincé, laissé sécher pour l'oxyder - ceci, dans la croyance (?!) que ça densifie les tons.

Noter que, par curiosité, j'ai refait les liens avant ce bain, pour voir ce que du coton non mordancé prendrait dans ce bain de plictho D': rien, on s'en serait douté.

à gauche, le reste de ruban de mohair en plictho D

. NB juillet: le mohair tourne toujours en orange flammé en plictho de garance T. Essayer en garance C.

2 écheveaux milieu de gauche à droite: coton/soie FB en plictho D', coton 8/2 de Venne en plictho D' - Je trouve qu'à voir l'écheveau de gauche, il donne pas mal pour un bain à 40% de départ, qui a déjà servi une fois pendant 40 minutes

tout à droite: hors sujet, une extraction alcaline de rhubarbe (racine) à jour 2, à froid: l'écheveau de coton soie y a passé 24h, pour un ton doux, bien plus clair en réalité.

Je suis attentive à faire des photos et évaluer avant/ lavage, voici la photo après que ces écheveaux sont rincés et lavés au savon de Marseille, pour comparaison - inverser le 1 et le 2 par rapport à la photo du dessus:

J'ai déjà cardé le mohair pour en faire un fil:

le même nuage filé au rouet , retordu en navajo:

j'ai photographié à côté de mèches cardées, pour forcer l'appareil à respecter le ton

E/

Je projetais de refaire le C après extraction de la couleur sans fibre. Je réchaufferais le bain en ajoutant E1) du coton mordancé acétate d'alun maison ou E2) de la soie, en restant à 60°C pour le coton, à froid pour la soie . A garder pour plus tard. Je n'ai pas eu le temps. Euh, je n'ai pas *pris* le temps.

En extraction alcaline, garance et sappanwood

Le troisième jour, j'ai prélevé un verre à moutarde de plictho D (garance au sappan), je l'ai alcalinisé à pH10, j'y ai placé un bout de coton, une mèche de weynsleydale et de la soie. J'ai couvert. Je sors la fibre chaque jour pour l'aérer 30 minutes (toujours ma croyance d'une meilleure prise de la couleur par oxydation), le résultat donne ceci:

Tests juillet 2025 - coton

Pour les geeks de la teinture

Faux pourpre historique chez Micky Schoelzke

Les plus curieux de l'histoire des teintures végétales pourraient apprécier le travail de reconstitution que Micky Schoelzke (France) a fait avec garance et indigo/pastel pour recréer la fausse pourpre des temps anciens.

Elle a résumé ses recherches au Forum européen du textile 2023 en anglais ici

et en français ici.

Pour comprendre le concept de "faux pourpre", un extrait de l'intro:

"Il s'agit d'une teinture que l'on retrouve dans l'Antiquité, à l'époque où la véritable pourpre de coquillage était la teinture textile la plus recherchée, souvent réservée à l'élite. Mais ce qui n’est que pour les puissants devient souvent à la mode, et le violet a dû être une couleur de prédilection pour les moins riches également. L'homme n'a pas beaucoup changé depuis quelques milliers d'années... Les teinturiers de l'Antiquité,qui n'étaient pas les derniers à avoir le sens des affaires, ont mis au point une multitude de recettes moins onéreuses pour imiter la pourpre."

Page 9 de ce document, Micky traite de “Ne jamais faire bouillir la garance”

Un conseil très communément prodigué dans de nombreux livres et ressources pour la teinture à la garance est celui de ne pas teinter au-dessus de 80°C pour obtenir de « bons » rouges (questionnons-nous en passant sur ce qu’est un « bon » rouge...). Faire bouillir la racine de garance est fortement déconseillé dans la

plupart des ouvrages, tutos et divers articles grand public actuels. Néanmoins, la tablette néo-babylonienne mentionnée au début de cet article (traduction cité par Cardon) fait état de la recette suivante : “ Peigne la laine et fais-là bouillir avec de l’alun, à parts égales. Fais bouillir la garance avec la laine, à parts égales avec de l’eau et de l’eau sûre et après une heure, tu auras du rouge”. L’eau « sûre » est de l’eau additionnée de son de blé fermenté, donc acide. La tablette mentionne également, comme dans d’autres sources médiévales, l’existence de différentes qualités de racine de garance. Bien entendu, cette recette simple était très tentante à tester et nous l’avons gardée proche de l’originale à l’exception de l’utilisation d’eau sûre, remplacée par du vinaigre. Le mordançage et la teinture ont été effectués à 90°C pendant une heure. Pour comparer, la même procédure a été utilisée avec 50 % et 20 % d’alun également .Ses tests, dont je retiens que 20% d'alun sont suffisants (à mon avis notre copain babylonien était assis sur de la roche d'alun, pour en utiliser tant!).

Le son de blé fermenté: je le laisse, chez moi, fermenter dans le bain, il semble qu'il appelle des composants différents (en cassant des sucres?). Ici, il semble mis à fermenter séparément. Dans son excellent livre, Ulrike Bogdan s'inspire d'anciens textes pour ajouter du pain au levain complet dans son bain de garance, à mon souvenir (pain bien fermenté donc, le son avec!)

J’espère que vous aimerez cette recherche autant que moi ..

Son propre blog est fascinant aussi (bilingue français-anglais) https://atelierdemicky.blog/

Le rouge d'Andrinople chez Catharine Ellis

Introduction à "Expériences en rouge d'Andrinople" (en anglais) chez Catharine Ellis, 20/9/2024

Le rouge d'Andrinople (en anglais: turkey red) est une technique efficace pour générer de beaux rouges solides sur du coton, qui est la quête de bien des teinturiers amateurs: le rouge est dense, résiste à la lumière et aux lavages.

La procédure, qui date du XIXè siècle, a été modernisée. Selon Jim Liles, elle comptait une vingtaine d'étapes réparties sur plusieurs mois. Un long extrait de son livre, pages 110 et suivantes, sur ce type de technique - page 117 la recette précise: https://books.google.be/books?d=&hl=fr&id=VUW-l1Wg1wYC&q=turkey#v=snippet&q=turkey&f=false. Les heureux propriétaires de l'essentiel "Le Monde des teintures naturelles" de Dominique Cardon y liront les pages xx à xx.

Même modernisée, la recette reste laborieuse. Quand on aime le rouge, on ne compte pas! Je suis dans une semaine de teintures de rouges, je m'y lancerai sous peu.

Sur son formidable blog, Catharine Ellis partage ses tests de mi-2024, avec la finesse et la précision habituelle. Quel grand maître de la teinture naturelle ET de la méthode scientifique, documentée! Je rêve que toute la mouvance des teinturiers naturels s'en inspire - moi comprise! En effet, je ne suis teinturière qu'une semaine deux fois par an, ce qui n'est pas un laps de temps suffisant pour produire un travail d'aussi belle qualité d'investigation. Je le fais plutôt en nutrition, mon champ principal d'intérêt depuis 30 ans.

Au début de mes pérégrinations en teintures, j'ai cru que cette technique était un rituel, une marque de religiosité envers les Anciens. Que nenni. Il suffit de voir les tests de lavage de Catharine Ellis.

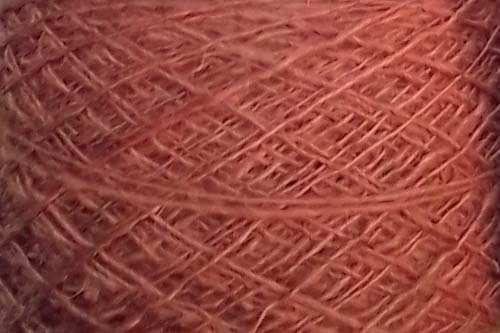

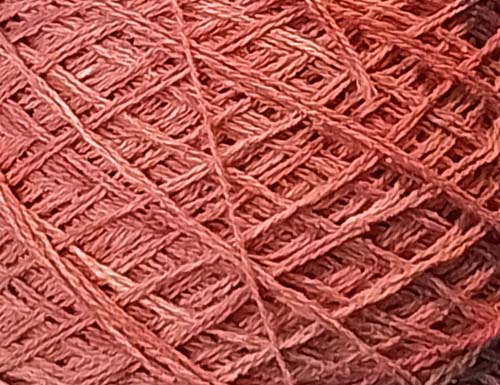

On voit en image 1 que le fil teint en 3 passages de rouge d'Andrinople est bien plus rouge, à 50% pdf pourtant.

comparer la bobine de gauche: tanin/alun avec la 4ème: 3 * huile suflonée puis tanin/alun (coton non mercerisé)

Mais une couleur fraîchement produite ne veut RIEN dire. Il faut l'exposer au soleil, au frottement, au lavage pour en évaluer la qualité.

On voit en image 2 un tissé main par Ellis, sur chaine gris foncé: à gauche, non lavé; à droite, lavé 10 fois en machine - en haut rouge d'Andrinople, en bas mordançage classique tanin/alun.

Il est clair que le rouge turc n'est pas un mythe.

Ingrédients pour produire du rouge d'Andrinople:

* de la racine de garance, sources connues,

* et de l'huile de ricin sulfonée (ou "sulfatée", sulfonated castor oil ), qui est hydrosoluble après traitement à l'acide sulfurique.

On peut l'acheter auprès des fournisseurs de matériel de savonnerie (elle est la base des huiles de bain), ou par exemple chez https://couleur-garance.com/boutique/droguerie/mordants/huile-de-ricin-sulfonee/

Compter autour de 65-70€ le litre. Jim Liles utilise 50ml d'huile par litre d'eau pour le bain de mordant.

NB technique. Jim Liles décrit 3 techniques pour un mordant à base d'huile (pages 116 à 117).: nr 1, fabriquer du savon de ricin à la lessive de cendres et nr 2 émulsifier une huile au carbonate de potasse. Il achète le mordant nr 3, l'huile de ricin sulfonée, car la production est trop complexe (débit contrôlé, agitation, température, etc.).

En route pour lire l'article complet: "Expériences en rouge d'Andrinople" chez Catharine Ellis, 20/9/2024

retour aux archives

11.jpg)